Der Autor:

Warum ich dieses Buch

geschrieben habe

Vor etwa zwei Jahren las ich in einer Zeitung eine

erschütternde Geschichte:

Eine alleinerziehende Mutter(18) war mit der Erziehung

ihres knapp zweijährigen Sohnes offenbar völlig

überfordert. Das Jugendamt sah keine andere Möglichkeit,

als ihr das Sorgerecht zu entziehen und den Kleinen in die Obhut einer rührigen

Pflegemutter zu geben, bei der sich das Kind sehr gut entwickelte und die sich bald darauf

vorbereitete, das Kind zu adoptieren.

Doch dann erstritt die Mutter mit Unterstützung ihres neuen Lebenspartners vor dem

Familiengericht das Sorgerecht zurück. Zwei Monate später war das Kind tot, gestorben an

den Misshandlungen durch den Lebensgefährten der Mutter.

Diese Geschichte ließ mich nicht mehr los.

Ich begann zu recherchieren und stieß dabei auf ein schockierendes Buch “Deutschland

misshandelt seine Kinder” von dem Leiter des Instituts für Gerichtsmedizin der Berliner

Charité Michael Tsokos und seiner Kollegin Saskia Guddat. Ich dachte vorher, meine

Geschchte ist ein tragischer Einzelfall. Aber mitnichten: Deutschlandweit wird im Schnitt

jeden Tag ein Kind durch Misshandlung getötet oder erleidet schwerste irreparabele

Schäden und in etwa 500 Fällen ist ärztliche Eingreifen notwendig. Die Täter sind fast

immer die Eltern oder neue Lebenspartner von alleinerziehenden Eltern. (Den

sprichwörtlichen “Schwarzen Mann” kann man statistisch vernachlässigen.) Sie stammen

aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und - das hat

mich besonders betroffen gemacht - misshandelte

Kinder geben ihr Schicksal oft weiter, werden später

also selbst zu Misshandlern. (Natürlich nicht alle!)

Schlimmer als die Taten selbst ist dann:

Kindesmisshandlung ist hierzulande immer noch eine

Art Tabu, wenn Eltern oder nahe Angehörige die Täter

sind. All zu oft sind selbst Profis wie Kinderärzte,

Erzieher, Lehrer oder Jugendamtsmitarbeiter nicht in

der Lage oder auch nicht einmal willens richtig

hinzusehen. So kommen Misshandler mit den

abstrusesten Unfallschilderungen durch und die

meisten Misshandlungen bleiben unentdeckt. Selbst

falsche Totenscheine werden ausgestellt. Und die

Gerichtsmediziner berichten davon, dass ihnen sogar

vor Gericht hieb- und stichfeste Gutachten mit der

Begründung vom Tisch gewischt werden, “eine Mutter

tut so etwas nicht”.

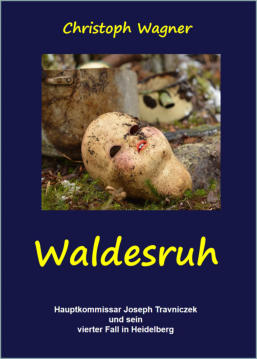

Daher habe ich mich entschlossen die vierte Episode

meiner Heidelbergkrimis den vielen kleinen

namenlosen Opfern zu widmen und eine Geschichte zu erzählen, in deren dramatischen

Verwicklungen hoffentlich deutlich wird, was fortgesetzte Misshandlungen für die kleinen

Opfer bedeutet und wohin es führen kann, wenn bei diesen Verbrechen zu lange

weggesehen wird.

PS.: Wenn Sie mir nicht glauben, informieren Sie sich selbst:

Prof. Michael Tsokos

im Interview

© Christoph Wagner 2013

Zuletzt aktualisiert: 23. November 2016

Sie sind immer noch nicht sicher, ob Sie dieses Buch lesen wollen?

Dann habe ich für Sie hier noch einige Leseproben:

Vor vielen Jahren

“Ich kann Ihnen keine Hoffnungen mehr machen“, hatte der Hausarzt gesagt. „Die kleine Agathe hat eine

Lungenentzündung. Bei ihrer schwächlichen Konstitution bin ich mit meiner Kunst am Ende. Jetzt kann nur noch beten

helfen.“

Seither waren drei Tage vergangen. Die Kleine hustete immer stärker. Das Fieber stieg und stieg.

Die Mutter versuchte alles, aber nichts half, weder Wadenwickel, noch Essigstrümpfe, kein Lindenblütentee, auch nicht

die kalten Waschungen und schon gar nicht das Aspirin vom Hausarzt. Immer ging das Fieber nur für kurze Zeit zurück,

um dann schnell wieder anzusteigen.

Fast ständig saßen die Eltern an Agathes Bettchen. Sie konnten keinen Schlaf mehr finden und waren völlig erschöpft. Da

wurde die Kleine noch einmal von einem besonders heftigen Hustenanfall geschüttelt – dann war sie plötzlich still.

Einen Moment saßen die Eltern wie gelähmt. Dann sprang die Mutter auf: Das Kind lag reglos da, Arme und Beine weit

von sich gestreckt, die Augen krampfhaft aufgerissen.

In drei Wochen wäre Agathe ein Jahr alt geworden.

Die Mutter nahm den leblosen Körper behutsam auf und drückte ihn weinend an ihre Brust. Der Vater verharrte mit

fahlem, ausdruckslosem Gesicht auf seinem Stuhl. Er schien noch nicht erfasst zu haben, was eben geschehen war.

Mit einem Mal stand Agathes Bruder im Zimmer. Auch er war krank, aber nicht so schlimm.

„Was ist mit Agathe? Warum hustet sie nicht mehr?“

„Ach, sie ist … sie ist jetzt endlich eingeschlafen“, antwortete die Mutter, die es noch nicht fertigbrachte, ihm die

Wahrheit zu sagen. „Geh wieder auf dein Zimmer.“

Als der Junge fort war, stand der Vater mit einem Ruck auf und verließ das Haus, ohne noch ein Wort zu sagen.

Die Mutter sah ihm voller Angst nach, denn sie wusste, wie schnell er in schwierigen Situationen die Nerven verlor und

dann unberechenbar sein konnte. Im Krieg hatte er eine schwere Kopfverletzung erlitten. Zwei Granatsplitter hatte man

nicht entfernen können.

Sie legte sich ins Bett, barg die kleine Agathe in ihrem Arm und sang ihr ganz leise alle Schlaflieder vor, die sie kannte.

Irgendwann kam Agathes Bruder wieder. Er war zwar erst sechs Jahre alt, hatte aber längst begriffen, was geschehen war.

Er schmiegte sich an die Mutter und half ihr beim Singen.

Stunden später kam der Vater zurück. Laut schlug er die Wohnungstür zu und konnte sich nur schwer auf den Beinen

halten. Er hatte getrunken, viel zu viel getrunken.

Als er ins Schlafzimmer kam und den Jungen sah, brüllte er los: „Du bist schuld! Du hast sie angesteckt! Du hast meine

Kleine umgebracht!“

Er riss ihn aus dem Bett und gab ihm sofort einige Ohrfeigen, zog dann seinen Gürtel aus der Hose und schlug damit

wild auf ihn ein.

„Du bringst ihn noch um!“, schrie die Mutter in panischer Angst. Da ließ er von dem Jungen ab, stierte sie hasserfüllt an,

um dann so lange wie besessen auf sie einzuschlagen, bis er erschöpft auf das Bett fiel und sofort einschlief.

Die kleine Agathe war auf den Boden gefallen. Sie lag vor dem Nachttisch auf dem Bauch und sah aus wie eine

weggeworfene Puppe.

Sonntagsfrühschoppen in Waldesruh

„Also, dann“, hob Adalbert Schittenhelm, etwas verunsichert, erneut an. „Zur Sache: Er – kommt – zurück.“

Betroffenes Schweigen in der Runde. Nur Eberhard Kurz machte ein dümmliches Gesicht. Er wohnte noch nicht lange

genug in Waldesruh, um zu wissen, was das bedeutete.

„Meinst du damit etwa“, unterbrach der Wirt als Erster die Stille ehrlich entrüstet, „dieser verdammte Mordbube will

tatsächlich wieder hier leben, mitten unter uns?“

„Ja, man sollte es nicht glauben, dass er sich das traut“, sagte jetzt Waldemar Schittenhelm.

„Bist du da ganz sicher?“, wollte Dr. Wollzogen wissen.

„Ja, als Anwalt habe ich da meine zuverlässigen Quellen“, entgegnete Waldemar.

„Dann erzähl jetzt allen, was du über unseren Frauenmörder erfahren hast“, forderte sein Cousin ihn auf.

„Also, das Schwein hat ja jetzt seine zehn Jahre abgesessen. Behauptet aber nach wie vor, er sei unschuldig …“

„Das nehme ich ihm am meisten übel“, fuhr Brinkmann dazwischen und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die

Gläser klirrten. „Wenn er wenigstens zu seiner Tat gestanden hätte! Wie furchtbar muss das für die armen Eltern sein. Sie

haben nicht mal ein Grab, wo sie ihre Berit betrauern können. Und mit diesem Halunken sollen wir jetzt wieder

zusammenleben? Das geht gar nicht!“

Mostacci war inzwischen wieder in die Tischrunde zurückgekehrt, hatte sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt und mit

einem Zug sein Weinglas geleert. Jauerneck sah ganz beiläufig zu ihm hin und bemerkte, wie das Gesicht des Malers

während Brinkmanns Statement plötzlich erstarrte. Hatte das mit diesen Ereignissen zu tun? Wusste der Maler etwa Dinge,

von denen sie alle keine Ahnung hatten?

„Natürlich hast du recht“, fuhr Waldemar indessen fort. „Aber hört erst einmal weiter. Am zweiten Januar wird er

entlassen. Ich habe mich kundig gemacht. Als Adresse hat er hier sein Elternhaus angegeben.“

„Unerhört! Was denkt der sich eigentlich?“, riefen die Männer durcheinander.

„Ich versteh das ja auch nicht“, sagte jetzt Jauerneck in verbindlichem Ton, erkennbar bemüht, die Wogen zu glätten.

„Ich habe so oft auf den alten Maurischat eingeredet, es wäre doch für alle Beteiligten …“

„Das hätten Sie sich schenken können“, platzte Sigismund Mampel dazwischen. „Verlorene Liebesmüh bei diesem

Flüchtlingspack, wenn Sie mich fragen.“

„Das geht aber jetzt wirklich zu weit, Herr Mampel“, entgegnete Jauerneck erbost. „Das kann so nicht …“

„Nichts da, man wird doch noch die Wahrheit sagen dürfen!“ Mampel war so außer sich, dass einzelne

Speicheltröpfchen noch den Wirt trafen, der ihm genau gegenübersaß. „Der ganz alte Maurischat hat sich damals hier

einfach breitgemacht. Nichts hatte der hier zu suchen. Hätte sich eben mit den Russen vertragen sollen! Dann reißt der sich

auch noch das Haus von Handke einfach unter den Nagel. Damit hat doch alles angefangen!“

„Was heißt hier ‚unter den Nagel gerissen‘?“ Jauerneck stieg die Zornesröte ins Gesicht und seine Hände zitterten. „Die

Amerikaner haben es ihm als Ostpreußenflüchtling zugeteilt.“

„Ja, nachdem sie Handke einfach so über den Haufen geschossen haben!“

„Mann, Mampel, Sie sind ja jetzt schon besoffen! …“

„Schluss jetzt!“, schrie Dr. Wollzogen sie an wie zwei streitende Schuljungen. „Hört endlich mit den ollen Kamellen

auf! Das ist alles siebzig Jahre her, das führt doch jetzt nicht weiter. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit dem alten

Mist!“

Ein alter Mann sucht Travniczek zu Hause auf und bittet ihn um Hilfe

Der alte Mann brauchte lange, ehe er mit gepresster Stimme begann: „Mein Sohn …“ Seine Hände zitterten. „Mein Sohn …

er wird … in einigen Tagen … aus dem Faulen Pelz* entlassen.“

Maurischat atmete flach und hektisch. Travniczek ließ ihm viel Zeit, ehe er dann vorsichtig nachfragte: „Weswegen ist er denn

in Haft?“

Da ballte der Alte die Fäuste.

„Das ist es ja! Wegen nichts! Wegen rein gar nichts! Zehn Jahre! Und jetzt ist alles kaputt.“

Travniczek merkte gar nicht, wie sehr ihn die Verzweiflung des alten Mannes berührte. Vorsichtig und ruhig fragte er weiter:

„Zehn Jahre … was soll Ihr Sohn denn verbrochen haben?“

Der Alte konnte nicht sofort antworten. Er kämpfte mit den Tränen.

„Er soll … seine Freundin umgebracht haben“, sagte er leise mit Kopfschütteln. „Aber sie haben nicht einmal die Leiche

gefunden.“

„Und Sie glauben also, dass Ihr Sohn unschuldig ist?“

„Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wissen Sie, Berit war ein wunderbares Mädchen. Meine Frau und ich waren so froh über

diese Beziehung. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Es ist völlig undenkbar, dass er ihr irgendetwas hätte antun

können. Er war doch so glücklich ...“

Jetzt konnte er die Tränen nicht mehr zurückhalten.

„Lassen Sie sich Zeit. Versuchen Sie, der Reihe nach zu erzählen, wie alles gekommen ist.“

Der alte Mann wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen.

„Also, alles fing an vor jetzt zwölf Jahren, an einem schönen Sommerabend. Berit wollte da noch einmal Wolfgang besuchen

und ist so gegen halb acht von zu Hause weggegangen – sie wohnte damals in Heiligkreuzsteinach* und brauchte zu Fuß

etwa zwanzig Minuten. ... Aber sie ist nie bei uns angekommen.“

„Sorry, wenn ich unterbreche. Wo wohnen Sie selbst?“

„Hab ich das noch nicht gesagt? In Waldesruh.“

….

“Wenn wir mal davon ausgehen, dass Ihr Sohn Berit nicht getötet hat, haben Sie irgendeine Vermutung, eine Ahnung oder

gar einen konkreten Verdacht, was wirklich passiert sein könnte?“

Der Alte schwieg eine Weile und sagte dann: „Wissen Sie, darüber denke ich seit zwölf Jahren nach, Tag für Tag, und auch

Nacht für Nacht. Ich habe zig Szenarien entworfen und alle wieder verworfen, weil ich sie dann doch für unmöglich hielt. Aber

ich bin mir ziemlich sicher, dass der alte Schittenhelm da seine Hand im Spiel hatte, obwohl ich überhaupt nicht sagen kann,

warum. – Herr Travniczek, Sie müssen mir helfen. Mein Sohn ist unschuldig. Wie soll er weiterleben mit dem Makel eines

Mörders?“

Travniczek war geneigt, dem Mann zu glauben. Er versuchte eine Weile ruhig nachzudenken. Dann sagte er: „Ich gehe jetzt

mal davon aus, dass Sie recht haben. Ich muss Ihnen aber leider sagen: Wenn es nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse

gibt, wird es schwer, den Fall neu aufzurollen. Das Beste wäre sicher, Sie suchen sich einen guten Anwalt.“

Der alte Mann lachte bitter. „Einen guten Anwalt? Und von was soll ich den bezahlen? Ich bin froh, wenn ich einigermaßen

über die Runden komme, ohne Hartz IV beantragen zu müssen.

…

Als Maurischat gegangen war, ließ Travniczek sich auf die Couch fallen und schloss die Augen. Unschuldig im Gefängnis,

das musste mit das Schlimmste sein, was einem Menschen passieren konnte. Das Leben war dann zerstört. Er war froh und

dankbar, dass er, soweit ihm bekannt war, noch nie zu einer solchen Katastrophe beigetragen hatte.

In die Geschichte sind zwischendurch Tagebucheinträge eines zwölfjährigen eingestreut.

Wer der handelnden Personen mag das geschrieben haben?

Tagebuch - 27.12.

Was war besonders schlimm? Da fällt mir als erstes diese Geschichte ein. Zu meinem siebten Geburtstag

schenkte mir Tante Arabella einen jungen Dackel. Vater wollte aber keinen Hund im Haus. „Hunde

machen Dreck“, sagte er. Aber er konnte Tante Arabella nicht von dem Geschenk abbringen. Das machte

ihn wütend. Ich hab mich wahnsinnig über den Hund gefreut. Am Abend sagte Vater streng zu mir: „Du

bist mir dafür verantwortlich, daß der Hund keinen Dreck macht. Wenn du das nicht schaffst, muß ich

dich bestrafen. Das siehst du doch ein.“

Zwei Tage ging alles gut, dann lag morgens ein Häufchen auf dem Perserteppich im Wohnzimmer.

Natürlich war Vater wütend. Er kam in mein Zimmer und schrie mich an. „Du hast nicht aufgepaßt!“ Er

riß mir Waldi, so hatte ich ihn genannt, aus den Armen und drückte ihn brutal an sich. Er griff ihm

unter das Kinn und drückte den Kopf ganz langsam nach oben gegen den Rücken. Waldi jaulte und

strampelte heftig. Aber es half ihm nichts. Ich hörte ein Knacken und Waldi bewegte sich nicht mehr. Vater

ließ ihn einfach auf den Boden fallen und ging, ohne noch etwas zu sagen, aus dem Zimmer. Aber dann

drehte er sich doch noch einmal um und sagte: „Daß du mir ja nichts Tante Arabella erzählst!“

In der Sylvesternacht am Philosophenweg: Travniczek mit seinem Sohn Bernhard (22) im Gespräch.

„Vadder, du machst mir echt Sorgen“, sagte Bernhard irgendwann.

„Das ist ja ganz was Neues. Bisher gab‘s immer nur die andere Richtung“, entgegnete der Senior amüsiert.

„Jetzt entzieh dich nicht. Ich mein das ganz ernst.“

„Soso, und was macht dir Sorgen?“

„Eben du. Du baust ab, bist immer öfter schlecht drauf, bist müde, tust nichts mehr in deiner Freizeit.“

„‚Nichts mehr‘ stimmt nicht“, wehrte sich der Senior. „Ich habe gerade in den letzten Tagen sehr viel Klavier gespielt.“

„O. k., Klavierspielen. Das ist auch so eine Autistenbeschäftigung. Aber wann hast du das letzte Mal Schach gespielt,

bist in ein Konzert gegangen, hast Leute getroffen, ich meine, außer deinen lieben Kollegen?“

Dem Alten wurde etwas mulmig. Bernhard traf genau seinen wunden Punkt. Aber zugeben konnte er das natürlich

nicht, schon gar nicht vor seinem Sohn.

„Hat sich eben nicht ergeben.“

„Ach, Quatsch! In München warst du in einem Schachclub. Hier hast du ja noch nicht einmal einen gesucht, immer nur

davon geredet.“

„Ich habe immerhin schon ein paarmal mit Dr. Melchior gespielt. Ich werde halt auch nicht jünger.“

„Auch Quatsch. Du bist einundfünfzig, das ist doch noch kein Alter zum Schlappmachen. Du hast einen Job, der dir

Spaß macht. Also, das kann’s nicht sein. Du musst was ändern, sonst wird das richtig schlimm.“

Bernhard machte sich ja ernsthaft Sorgen um ihn. Das rührte ihn und machte ihn froh. Doch noch konnte er seinen

Sohn nicht wirklich ernst nehmen.

„Oh, du dilettierst als Psychotherapeut? Aber sag, was meinst du da genau? Soll ich anfangen, regelmäßig zu joggen?“

„Wär sicher auch nicht das Schlechteste. Aber du weißt genau, was ich meine.“

„Ich? Nee.“

„Verdammt, ich hab’s doch schon mehrmals gesagt. Du brauchst wieder ‘ne Frau.“

„Haha, du brauchst wohl unbedingt eine neue Mama?“

„Jetzt weichst du schon wieder aus. Mir könnte es ja eigentlich egal sein. Aber wenn ich da nichts verpasst hab, lebst

du im Zölibat, seit du von München weg bist. Das kann doch nicht gutgehen. Guck dir die katholischen Priester an.“

Jetzt sah der Alte eine Chance zum Gegenangriff.

„Oh, was hat der Herr für eine Lebenserfahrung! Lernst du die in deinem Harem?“

„Lass die Mädels aus dem Spiel, das ist ein anderes Problem.“

„Natürlich, es ist deins, da ist immer alles anders.“

„Also, wenn du jetzt aufhörst, ständig zu kneifen, verspreche ich dir, wir können später auch über meinen Harem, wie du

das nennst, reden. Da kann ich ja vielleicht wirklich deinen Rat gebrauchen.“

„Angenommen.“

„Gut. Dann Schluss mit dem Palaver. In einer Stunde beginnt das neue Jahr. Da wird alles anders. Als Erstes suchen wir

dir eine Frau.“

„Hab ich da auch noch ein Wort mitzureden?“

„Sicher. Natürlich darfst du sie aussuchen.“

„Das ist ja sehr großzügig von dir.“

„Jetzt lass die Ironie. Mir ist es ernst.“

„Einverstanden. Und wo soll ich suchen?“

„Du hast doch ständig mit Menschen zu tun. Darunter wird’s doch gelegentlich attraktive und interessante Frauen

geben.“

„Also, das geht jetzt gar nicht. Berufliches und Privates mischen in meinem Job, das gibt immer nur Ärger.“

„O. k., nachvollziehbar. Dann gibt’s aber doch jede Menge Internetportale.“

„Das ist ja fast so wie ‘ne Frau aus dem Versandhauskatalog.“

„Mann, bist du anspruchsvoll. Dann geht noch Kontaktanzeige. Selber eine schreiben oder auf eine antworten.“

Der Vater schwieg nachdenklich. Er merkte, dass er eigentlich gar nicht wusste, was er wirklich wollte.

„Dann kommt mir plötzlich noch ‘ne Idee. Ist vielleicht die beste von allen. Komisch, dass ich noch nicht früher darauf

gekommen bin.“

Der Alte hatte das sichere Gefühl, dass diese Idee so spontan nicht war.

„Jetzt bin ich aber gespannt.“

„Du kennst doch den Spruch, wenn ich nicht irre, von Goethe: ‚Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so

nah.‘ Denk mal nach.“

„Wer soll das denn jetzt sein?“

„Hab ich mir fast gedacht, dass du auf die Idee gar nicht selber kommst. Was hältst du von Martina?“

Jetzt erschrak der Vater ehrlich.

„Wie bitte? Du willst mich mit meiner Kollegin verkuppeln?“

„Was heißt ‚verkuppeln‘? Ich hab dich gefragt, was du von ihr hältst.“

Nach einer kleinen Pause antwortete der Alte: „Also, als Kollegin schätze ich sie sehr. Sie ist hundertprozentig zuverlässig,

arbeitet absolut sachbezogen und hat vor allem auch die Fähigkeit, in brenzligen Situationen intuitiv eine Lösung zu

finden. Auf diese Weise hat sie in zwei der schwierigsten Fälle, die wir hier hatten, verhindert, dass sie in der

Katastrophe endeten Siehe erster Fall: „Schlag auf Schlag“ und dritter Fall: „Metastasen eines Verbrechens“. Und, wie du weißt, …“

seine Stimme wurde jetzt ganz leise „… hat sie mir auch einmal das Leben gerettet.“

„Das ist ja alles ganz schön und gut. Aber eigentlich interessiert mich was Anderes. Und das weißt du auch. Du bist doch

schließlich auch ein Mann und ich kann mir nicht vorstellen, dass dir entgangen ist, wie attraktiv sie ist. Also, wenn ich

zehn Jahre älter wär …“

„… würdest du sie mir nicht anbieten!“

„Red keinen Quatsch und weich nicht schon wieder aus! Ich will wissen, wie du als Mann auf sie reagierst. Also stell dir

einfach mal vor, mit ihr zu schlafen, mit ihr zusammenzuleben mit allem, was dazugehört. … Wie fühlt sich das an?“

Der Alte war verblüfft. So hätte er sich nie getraut, mit sein

em Vater zu reden.

Wolfgang Maurischat verlässt nach zehn Jahren Haft die JVA

Mit einem dumpfen Schlag fiel die schwere Eisentür hinter ihm ins Schloss.

Freiheit. Endlich. Nach zehn langen Jahren. Darüber hätte sich Wolfgang Maurischat eigentlich freuen müssen. Der

Faule Pelz war für ihn Vergangenheit. Jetzt konnte er wieder anfangen zu leben. Aber er fühlte nichts. Ihm kam alles öd

und leer vor.

Über Nacht waren tiefhängende dunkle Wolken aufgezogen und hielten die Gipfel der Odenwaldberge verborgen.

Sogar die Straßenbeleuchtung brannte noch, obwohl es schon lange nach neun war. In seinem viel zu dünnen knallroten

Anorak fühlte er nur den eisig kalten Wind und sah ihm zu, wie er den feinen Schnee in sich ständig schlangengleich

windenden Schlieren über den Boden fegte und kleine Wirbel in die Luft zog.

Mit schweren, schleppenden Schritten trat er auf die Kettengasse hinaus und sah sich um. Er suchte nach seinem Vater,

aber der war nicht gekommen. Das enttäuschte ihn sehr, obwohl ihm ein Aufseher schon ausgerichtet hatte, seinem Vater

ginge es so schlecht, dass er nicht Auto fahren könne. Aber sein Verlassenheitsgefühl war zu stark, um sachliche Gründe

gelten lassen zu können.

…

Auf der Hauptstraße fiel es ihm schwer sich zu orientieren. Alles erschien ihm unbekannt, fremd, als würde er es

zum ersten Mal sehen. Sicher, in zehn Jahren hatte sich viel verändert. Aber er empfand es eigentlich gar nicht als so

anders. Er wusste einfach nicht mehr, wie es vorher ausgesehen hatte. Die jahrelange Eintönigkeit zwischen Zelle,

Hofgang und Werkstatt erschien ihm im Rückblick wie eine Ewigkeit. Alles, was davor lag, war dunkel und unscharf.

Wie sah ein grüner Baum aus? Wie roch der Frühling? Wie hörte sich das pulsierende Leben in einer Fußgängerzone an?

Wie schmeckte eine Pizza? Wie fühlte sich die zarte Haut einer Frau an? Weg, alles weg. Nur Leere.

Er trottete in Richtung Bismarckplatz. Die Weihnachtsbeleuchtung sollte eine heimelige Atmosphäre schaffen, trotz der

düsteren Witterung. Wolfgang erreichte das alles nicht. Er sah in das ein oder andere Schaufenster, ohne die Auslagen

darin näher wahrzunehmen.

Es waren viele Menschen unterwegs. Zwischen ihnen fühlte er sich völlig allein. Er gehörte nicht dazu. Die lebten alle

ihr Leben. Und er? Er war ausgestoßen. Immer wieder schaute er sich verstohlen um. Deutete da nicht jemand mit dem

Finger auf ihn? „Seht, das ist der Wolfgang Maurischat, der hat seine Freundin ermordet.“

…

Was wollte er eigentlich noch? Wollte er überhaupt noch etwas? War es nicht völlig egal, wohin er jetzt ging? Oder ob

er einfach sitzenblieb? Nichts mehr tun. Erfrieren tut nicht weh. Man schläft einfach nur ein.

Doch da spürte er seinen Hass. Der riss ihn aus dieser Lethargie. Er konnte doch nicht zulassen, dass die, die ihm sein

Leben kaputtgemacht hatten, einfach in Ruhe weitermachen konnten, als ob nie etwas passiert wäre. Die mussten dafür

büßen und er musste seine Unschuld unbedingt beweisen.

Er wollte also doch noch etwas.

Gerechtigkeit.

Und Rache.

Dafür lohnte es sich noch zu leben.

…

Er kam an die Heiliggeistkirche. Sie war offen. Drinnen war es einigermaßen warm. Er setzte sich in die letzte Reihe

und sah hinauf in das Deckengewölbe. Der Raum beruhigte ihn. Der Altar war hell erleuchtet, flankiert von zwei großen

Weihnachtsbäumen. Ihm kamen Erinnerungen an die Zeit, als noch alles gut war. Als Kind war er gerne in die Kirche

gegangen. Die hatten dort schöne Geschichten erzählt. Und er hörte gerne der Orgel zu, obwohl er bei den Chorälen nicht

mitsingen konnte. Er sei unmusikalisch, hatte zumindest sein Musiklehrer gesagt. Aber es war schön, wenn alle zusammen

sangen. Noch mehr gefiel ihm das Sprechen. Ihm kam das Vaterunser in den Sinn. Er faltete die Hände und begann: „Vater

unser, der du bist im Himmel, geheiligt … Bullshit! Es gibt keinen Gott, und schon gar keinen Vater im Himmel. Und

wenn doch, dann ist er schlimmer als alle Väter hier auf der Erde. Ein gewissenloser Zyniker und Sadist!“

…

Es war ein Brief. Er las:

Hallo Wolfgang,

wir haben dich nicht vergessen.

Zur Begrüßung ein Geschenk.

Das soll dich an die Vergangenheit erinnern!

Schade, dass man Leute wie dich nicht mehr aufhängt. Dann hätten wir jetzt Ruhe.

Kommst du zurück, um jetzt auch unsere Kinder umzubringen?

Wenn du nicht freiwillig verschwindest, werden wir dafür sorgen, dass du gehst. Du wirst hier keine ruhige Minute

haben, das versprechen wir dir.

Wir werden nicht mit einem Mörder zusammenleben.

Die Bürger von Waldesruh

Fast alle hatten unterschrieben.

Wolfgang wurde schwarz vor Augen.

Kommissar Travniczek in Gedanken

Mehrmals in der Nacht war Travniczek schweißgebadet hochgefahren. Wieder Alpträume. Aber er konnte sich immer nur

schemenhaft erinnern. Die Bilder zerflossen, sobald er sie festhalten wollte. Nur die Beklemmung blieb.

Irgendwann stand er auf und setzte sich ins Wohnzimmer, ohne Licht zu machen. Er wollte sich nicht länger dem

grausamen Spiel aussetzen, das sein Unterbewusstes mit ihm trieb.

Was machte ihn so unruhig?

Die Angst, seine Familienkatastrophe würde ihn wieder einholen, wenn Julia und Christian bei ihm einzögen?

Der Fall Maurischat, der eigentlich gar keiner war? Es war doch gar nicht sein Job, sich um einen möglichen Justizirrtum

von vor zehn Jahren zu kümmern. Was drängte ihn, sich trotzdem zu engagieren?

Dass sein Sohn ihn mit seiner Kollegin verkuppeln wollte? Warum blieb der Monitor immer wieder schwarz, wenn er

versuchte sich vorzustellen, mit Martina zusammenzuleben?

Irgendwann schlief er dann in seinem Sessel ein.

Später – draußen war es noch dunkel – stand er in der Küche und kochte Kaffee.

Er konnte Ungerechtigkeit einfach nicht ertragen. Das war es, deswegen musste er den Maurischats unbedingt helfen.

Aber war das überhaupt möglich? Sein Chef, Polizeidirektor Solms, würde ihn einfach auslachen, wenn er diesen zehn

Jahre alten Fall noch einmal aufrollen wollte.

Staatsanwalt Wurlitzer? Wenn er dem keine neuen Beweise auf den Tisch legen konnte, rührte der keinen Finger.

Er musste also erst auf eigene Faust ermitteln, obwohl er das nach der Dienstvorschrift nicht durfte.

Schade, dass Martina ausgerechnet jetzt im Urlaub war. Mit ihr hätte er sich jetzt gerne beraten. Warum gerade mit

Martina? Weil er wusste, dass sie sicher genauso dachte wie er? Weil sie ihm einmal das Leben gerettet hatte?

Vielleicht hatte Bernhard ja doch recht.

Der stand plötzlich in der Küche.

„Du so früh auf den Beinen? Da muss was Besonderes passiert sein.“

„Ja, schon“, entgegnete Bernhard verschlafen. „Julia hat gestern noch sehr spät angerufen. Wir haben dann ewig

gequatscht. Sie ist völlig neben der Spur, hat immer wieder zu heulen angefangen. Sie weiß nicht mehr weiter. Ich fahr da

jetzt noch mal hin.“

„Ich finde es toll, dass du dich so für sie einsetzt“, meinte der Vater und fügte etwas verlegen hinzu: „Wäre ja

eigentlich meine Aufgabe.“

„Ach, Vadder, lass mal. Hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Das passt schon, wenn ich da jetzt hinfahre. Ich bin

schließlich erwachsen und ihr vom Alter her ja auch viel näher als du.“

Der Senior legte ihm einen Arm auf die Schulter und nickte ihm dankbar zu. Ohne viel zu reden, frühstückten sie

zusammen und Bernhard machte sich dann gleich auf den Weg zum Bahnhof. Travniczek blieb allein am Küchentisch

sitzen.

Julia. Früher war sie nie von seiner Seite gewichen, wenn sie mit der Familie unterwegs waren. Saßen sie irgendwo,

sprang sie sofort auf seinen Schoß. Den geraden, offenen Blick ihrer schönen graublauen Kinderaugen würde er für immer

in Erinnerung behalten. Ständig fragte sie ihn etwas: Warum sind die Blätter grün? Träumen Ameisen auch, wenn sie

schlafen? Warum können wir nicht fliegen wie die Vögel? Warum kann mein Meerschweinchen nicht mit mir sprechen?

Was für ein Tier wärst du gerne?

Nicht immer wusste er eine Antwort, und oft war Julia auch mit seinen Erklärungen unzufrieden. Am schönsten war

es, wenn er von ihr mehr lernen konnte als sie von ihm.

Aber dann, kurz vor ihrem dreizehnten Geburtstag und ein paar Wochen, nachdem Marion die Scheidung eingereicht

hatte, war das fast von einem Tag auf den anderen vorbei. Sie zog sich zurück, ertrug nicht mehr die kleinste Berührung

und wollte ihn möglichst gar nicht mehr sehen. Das hatte ihn damals ganz tief getroffen. Er fühlte sich unfähig und

schuldig, weil er glaubte, seinen Kindern gegenüber eine gewisse Distanz nicht überwinden zu können. Und daran hatte

sich eigentlich bis heute nichts geändert.

Lange hing er seinen Gedanken und Erinnerungen nach, ehe er ins Wohnzimmer ging, um Klavier zu spielen.

Nach dem Mordanschlag auf Vater Maurischat

Adalbert Schittenhelm schäumte vor Wut.

„Welche Schwachkopf wollte sich hier profilieren?“, schnauzte er die Männer des Dorfes an, die er zu einer Krisensitzung

in die Jägerstube bestellt hatte. „Das war in keiner Weise abgesprochen und ist völlig kontraproduktiv. Jetzt haben wir den

Salat. Die Polizei ist im Dorf und wird die Maurischats unter ihren Schutz stellen. Also: Wer war das?“

Die Männer schwiegen betreten und sahen vor sich auf ihre Biergläser. Das Pils schmeckte nicht.

„Hat denn nicht wenigstens jemand eine Idee, wer es gewesen sein könnte?“, fuhr Adalbert Schittenhelm fort.

Wieder sagte keiner etwas.

„Was ich überhaupt nicht verstehe“, warf Dr. Wollzogen nach einiger Zeit ein, „warum hat der Steinewerfer nicht

wenigstens erst nachgesehen, wer im Wohnzimmer ist? Dass es den Alten getroffen hat, ist ja besonders dumm.“

„Den Falschen hat’s da aber nicht erwischt, wenn ihr mich fragt“, brummte Exkommissar Mampel.

„Also, das geht mal wieder zu weit“, wies ihn Jauerneck zurecht. „Sie sind ja schon so voll, dass Sie nicht mehr wissen,

was Sie sagen.“

„Dann war er’s ja vielleicht“, kam es von Brinkmann.

„Das könnte die Sache erklären“, fuhr jetzt wieder Adalbert Schittenhelm dazwischen. „Im Suff ist alles möglich.“

Einige lachten höhnisch.

„Jetzt reicht’s mir aber!“, schrie Mampel und schlug mit der Faust auf den Tisch. „Ich hab nicht mehr getrunken als ihr

und bin völlig klar im Kopf. Ich sag euch was. Es war ganz anders, als ihr denkt.“

Alle sahen ihn fragend an.

„Ihr hättet gleich den Experten fragen sollen. Das war gar keiner von uns, nie im Leben.“

„Wer soll es denn sonst gewesen sein?“, fragte Waldemar Schittenhelm mit ironischem Unterton.

„Haha, der Gärtner!“, spottete Brinkmann.

„Oder der Weihnachtsmann“, flachste Mostacci.

„Ihr habt einfach keine kriminalistische Phantasie“, redete Mampel großspurig weiter. „Ich habe da schließlich fast

vierzig Jahre Berufserfahrung. Ich bin eigentlich sicher, das war der Wolfgang selbst.“

„Das ist doch jetzt völliger Unsinn!“

Alle redeten wild durcheinander. Schließlich verschaffte sich Waldemar Schittenhelm Gehör: „Schluss jetzt mit dem

Durcheinander. – Mampel, bei allem Respekt vor deiner Berufserfahrung, warum sollte denn Wolfgang seinen eigenen

Vater umbringen wollen? Das ist doch die einzige Stütze, die er noch hat. Keiner sägt den Ast ab, auf dem er sitzt.“

„Hat er ja auch nicht. Ich sag euch was: Die ganze Sache ist inszeniert, die Verletzung vom Alten sicher nicht weiter

schlimm. Vielleicht haben die auch Ketchup genommen. Die wollen uns das reinwürgen, damit die Polizei aktiv wird und

uns die Hände gebunden sind. Und diese Flaschen von der heutigen Kripo fallen natürlich auf so einen billigen Trick rein.

Das wäre mir nie passiert.“

In dem Moment klopfte es heftig an der Tür.

„Da kann wohl jemand nicht lesen!“, schimpfte der Wirt. „Ich hab doch extra ein Schild an die Tür gehängt.“

„Kümmern wir uns nicht drum und machen weiter“, meinte Dr. Wollzogen. „Der wird’s schon merken, wenn niemand

aufmacht. – Herr Mampel, Sie sind doch Kriminalist. Ich denke nämlich …“

Es klopfte erneut an der Tür, diesmal noch sehr viel heftiger.

„Was sind das denn für Asoziale!“, schrie Adalbert Schittenhelm.

Gerster sprang wütend auf und lief zur Tür. Er öffnete und schrie nach draußen: „Was soll denn dieser Lärm? Können

Sie nicht lesen? Heute geschlossen!“

„Für uns ist nie geschlossen“, sagte Travniczek und hielt ihm seinen Dienstausweis unter die Nase. „Mein Kollege,

Michael Brombach.“

Er schob den verdutzten Wirt einfach zur Seite. Waldemar Schittenhelm war aufgesprungen und herrschte die

Kommissare an: „Wenn Sie hier so einfach eindringen, ist das Hausfriedensbruch!“

Travniczek sah sein Gegenüber mit geringschätzigem Lächeln an.

„Ich will mich doch erst einmal vorstellen. Travniczek mein Name, mein Kollege Brombach. Wir ermitteln in einem

Fall …“

„Ich sagte, Sie haben kein Recht, hier einfach einzudringen“, insistierte Waldemar Schittenhelm.

Travniczek tat verblüfft und entgegnete süffisant lächelnd: „Eindringen? Sind wir doch nicht. Wir haben geklopft und

dieser Herr hier war so zuvorkommend, uns einzulassen.“

„Aber trotzdem können Sie …“

„Mann, hören Sie auf, sich hier so aufzublasen!“, donnerte Travniczek los. „Wir ermitteln in einem Fall schwerer

Körperverletzung oder besser Mordversuchs und …“

„Das gibt Ihnen aber noch lange nicht das Recht …“

„Waldemar, hör doch mit diesem Juristenquatsch auf!“, fuhr Jauerneck mit hochrotem Kopf dazwischen. „Das bringt

doch jetzt nichts, macht alles höchstens schlimmer.“

„Es freut mich, dass hier auch vernünftige Menschen am Tisch sitzen“, bemerkte Travniczek und nickte Jauerneck

freundlich zu.

„Was wollen Sie denn eigentlich?“, fragte jetzt Adalbert Schittenhelm.

„Gegen 15:30 Uhr wurde ein schwerer Stein in das Wohnzimmer Ihres Mitbürgers Dieter Maurischat geworfen. Er

wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kann jemand von Ihnen dazu sachdienliche

Hinweise geben?“

Die Männer starrten krampfhaft auf ihre Biergläser – nur der Maler Mostacci nippte an seinem Weinglas und schien

ganz gelassen zu sein.

„Wollen Sie uns ernsthaft weismachen“, übernahm Brombach, „dass in diesem winzigen Dorf niemand mitbekommen

hat, wie eine große Dreifachglasscheibe zu Bruch gegangen ist?“

Auch jetzt rührte sich niemand.

„Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?“, fragte Frau Gerster, die hinter der Theke stand.

„Nein, dürfen Sie nicht, wir sind im Dienst“, gab Brombach bissig zurück.

„Es handelt sich im Übrigen um ein Verbrechen mit Ansage“, sagte Travniczek jetzt wieder und versuchte, ganz

ruhig zu bleiben.

„Gestern erhielt Herr Maurischat einen Drohbrief, unterschrieben von fast allen erwachsenen Einwohnern dieses

Dorfes. Ich nehme an, auch von Ihnen allen hier. Der Inhalt des Briefes erfüllt den Tatbestand der schweren Nötigung –

nach Strafgesetzbuch § 240 zu bestrafen mit Freiheitsentzug bis zu drei Jahren. Die Frage, ob und gegen wen Anklage

erhoben wird, das wird die Staatsanwaltschaft sicher davon abhängig machen, inwieweit Sie zur Sachaufklärung dieses

Verbrechens beitragen.“

„Wollen Sie uns etwa drohen?“, fragte plötzlich Adalbert Schittenhelm und sah den Kommissar herausfordernd an.

Travniczek sah zu Schittenhelm hin und musste unwillkürlich an einen Geier denken.

Er fixierte ihn intensiv. „Ich drohe nicht. Ich informiere Sie lediglich über Fakten und weise auf die möglichen

Konsequenzen hin.“

Da polterte einer der Männer, die am vergangenen Sonntag nicht beim Frühschoppen dabei waren, los: „Das ist doch

immer wieder das Gleiche in diesem Land. Geschützt werden die Verbrecher, und wenn sich unbescholtene Bürger

dagegen wehren, werden sie kriminalisiert!“

„Recht hat er!“, brüllte Brinkmann. „Wir dürfen uns von diesen Witzfiguren nicht ins Boxhorn jagen lassen.“

„Wir sind im Recht und müssen uns wehren! …“

Die Stimmung war in Aggression umgeschlagen. Waldemar Schittenhelm flüsterte dem Wirt etwas ins Ohr. Der erhob

sich, gab den anderen einen Wink, ruhig zu sein, und baute sich in seiner ganzen Breite gebieterisch vor den Kommissaren

auf.

„Ich habe hier das Hausrecht! Sie verlassen jetzt augenblicklich diesen Raum!“

Die Männer blickten gespannt auf die drei. Brombach und Travniczek blieben, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz

gelassen stehen. Gerster wusste nicht recht, wie er weitermachen sollte. Zu offener Gewalt fehlte ihm der Mut. Er wirkte

wie ein Ballon, der immer mehr an Luft verlor.

„Meine Herren, hören Sie mir noch für drei Sätze zu“, rief Travniczek mit sonorer Stimme und betont langsam in den

Raum. „Dann gehen wir.“

„Nichts da! Bullen raus! Wir wollen nichts hören!“

„Seid doch vernünftig“, unterbrach Dr. Wollzogen das sprachliche Durcheinander. „Hören wir uns an, was er zu sagen

hat. Dann sind wir ihn los.“

Es wurde doch noch einmal still. Travniczek sprach ganz ruhig und leise.

„Erstens: Ich bitte Sie, jetzt einfach nach Hause zu gehen.

Zweitens: Wir oder einer unserer Kollegen werden Sie noch im Laufe des Abends besuchen, um Sie zu den vorhin

erwähnten Taten zu befragen.

Drittens: Wer nicht angetroffen wird oder die Aussage verweigert, erhält zeitnah eine staatsanwaltschaftliche

Vorladung ins Polizeipräsidium Heidelberg.

Schönen Abend noch.“

Er drehte sich um und verließ mit Brombach das Lokal.

Eine schockierende Nachricht

Er fuhr seinen Computer hoch. Die E-Mails aus Karlsruhe interessierten ihn erst einmal nicht. Er wollte zuerst Dr.

Melchiors Gutachten lesen.

Er öffnete die Mail. Was da stand, ließ seinen Atem stocken. Ein Alptraum. Als er es gelesen hatte, fiel er auf seinen

Stuhl zurück und verbarg sein Gesicht in den Händen. In diesem Augenblick kam Brombach und erschrak.

„Was ist los?“

Travniczek konnte nicht antworten und deutete nur auf den Monitor. Auch Brombach war schockiert.

Dr. Melchior hatte dreiundzwanzig Knochenbrüche aufgelistet in fast allen Bereichen des Körpers, darunter auch einen

schweren Schädelbruch. Einige waren schlecht verheilt, waren also nicht ordnungsgemäß behandelt worden. Ferner eine

Operationsnarbe am Bauch, die aus der frühen Kindheit stammte. Hier war eine Darmruptur in Ordnung gebracht worden.

Weiter fanden sich äußerlich zahlreiche Narben, darunter auch Spuren von einer großflächigen Verbrühung im

Genitalbereich. Der große Teil der Verletzungen stammte aus der Zeit vor Alfs zehntem Lebensjahr.

Fazit: Alf war von klein auf systematisch misshandelt worden. Dass er sich auch nur einen Teil dieser Verletzungen

durch Unfälle zugezogen haben könnte, schloss Dr. Melchior definitiv aus.

Auch Brombach konnte nicht sprechen.

“Verstehst du das?”, fragte er dann irgendwann.

Travniczek antwortete nicht gleich. Dann sagte er: „Nein, … versteh ich nicht. … Wenn Melchiors Kompetenz nicht über

jeden Zweifel erhaben wäre, würde ich glauben, er müsse bei der Untersuchung im Vollrausch gewesen sein.“

…

„Wie gehen wir weiter vor?“

…

„Weiß ich nicht.“

Wieder sprach lange keiner ein Wort. Plötzlich polterte Brombach los: „Am liebsten würde ich jetzt gleich nach Waldesruh

fahren und diesem Schittenhelm alle Knochen einzeln brechen.“

„Warum ihm? Woher weißt du, dass Nicoletta nicht mitgemacht hat?“

„Jetzt hör aber mal auf! Das kann doch gar nicht …“

„Vorurteilsfalle! Und selbst wenn sie nicht beteiligt war, gewusst muss sie es haben. Und sie hat ihrem Kind nicht

geholfen.“

Ein unerfreuliches Gespräch

Es dauerte gute zehn Minuten, bis Dr. Wollzogen kam und ihn heiter begrüßte: „Guten Morgen, Herr Kommissar, wo

fehlt’s denn?“

„Guten Morgen, Herr Dr. Wollzogen“, entgegnete Travniczek, der keinerlei Lust auf humorigen Small Talk verspürte.

„Ich nehme an, Sie kommen wegen des Todes der kleinen Anita.“

„Nein“, entgegnete Travniczek in sehr förmlichem Ton. „Der Fall hat sich ausgeweitet. Es geht um Alf. Aber vorweg

eine Frage: Sie sind doch der Hausarzt der Familie Adalbert Schittenhelm?“

„Ja, der bin ich in der Tat. Und daher auch gleich vorweg eine Klarstellung. Sie werden von mir kaum brauchbare

Informationen bekommen können.“

„Ja, ich weiß, ärztliche Schweigepflicht. Ich wollte Ihnen zuerst auch gar keine Fragen stellen, sondern Ihnen dieses

Schriftstück zur Kenntnis geben.“

Er legte ihm das Gutachten von Dr. Melchior auf den Schreibtisch. Dr. Wollzogen verlor beim Lesen mehr und mehr

an Farbe, Gesicht und Schultergürtel verkrampften sich zunehmend und er atmete nur noch schnappend in großen

Abständen.

„Wer hat das veranlasst?“, fragte er spitz, nachdem er die Blätter aus der Hand gelegt hatte.

„Viel wichtiger ist doch sicher die Frage“, konterte Travniczek, „ob der vorgelegte Befund mit Ihren Erkenntnissen aus

den Behandlungen des Jungen übereinstimmt.“

„Das genau auszuführen ist mir auf Grund der Schweigepflicht nicht möglich.“

„Die kann ich per Gerichtsbeschluss aufheben lassen.“

„Nein, können Sie nicht. Und das wissen Sie auch.“ Sein Gesicht hatte plötzlich einen arrogant überheblichen Ausdruck

angenommen: „Aber, Herr Travniczek, ich muss jetzt grundsätzlich werden. Wir praktischen Ärzte und auch Kinderärzte

sind uns weitgehend darüber einig, dass die Kollegen Gerichtsmediziner sogenannte Kindesmisshandlungen maßlos zu

übertreiben pflegen Siehe M. Tsokos. Da schreien doch schon manche nach dem Staatsanwalt, wenn sie ein Kind mit einem

blauen Fleck sehen. Herr Schittenhelm ist ein gebildeter Mann, hoher Beamter der Stadt Heidelberg und kein Hartz IV

Empfänger aus irgendeiner Brennpunktgegend. Da verbietet sich doch so eine Anschuldigung von selbst. So jemand

schlägt doch nicht seine eigenen Kinder krankenhausreif. Allenfalls mal ein paar Ohrfeigen. Aber die haben noch

niemandem geschadet.“

„Das heißt, Sie können für alle dreiundzwanzig Knochenbrüche, die Dr. Melchior auflistet, einen Unfallhergang

zweifelsfrei belegen?“

„Herr Travniczek, Sie haben mich offenbar nicht verstanden. Wenn ein Mann wie Herr Schittenhelm mich mit seinem

Sohn aufsucht und mir sagt, das Kind hat sich bei einem Unfall verletzt, dann behandle ich das Kind und untersuche nicht

den Hergang des Unfalls. Denn der Misshandlungsvorwurf gegen Herrn Schittenhelm ist per se absurd.“

Travniczek entgegnete ihm mit der Wucht eines alttestamentarischen Propheten.

„Herr Dr. Wollzogen! In unserem freiheitlichen Rechtsstaat sind alle vor dem Gesetz gleich. Ein ‚per se absurd‘ ist in

unserer Verfassung nicht vorgesehen. Ich verspreche Ihnen, ich werde Herrn Adalbert Schittenhelm wegen fortgesetzter

schwerer Körperverletzung hinter Schloss und Riegel bringen. Und ich werde alle Personen, die durch Nichtstun und

Wegschauen das ganze Ausmaß des Leidens dieses Kindes erst möglich gemacht haben, zur Rechenschaft ziehen. Sie

stehen da ganz oben auf meiner Liste.“

Dr. Wollzogen schien erst verblüfft über Travniczeks Ausbruch zu sein, ehe er vor Zorn rot anlief.

„Herr Travniczek, Sie verlassen jetzt augenblicklich meine Praxis!“

„Jetzt gerne. Aber verlassen Sie sich darauf, ich komme wieder!“

Als Travniczek ins Freie kam, musste er fast die Augen schließen, so intensiv glitzerte der Schnee im Gegenlicht der

Mittagssonne, die in der letzten halben Stunde die Wolken vertrieben hatte und nun vom blauen Himmel strahlte. Er blinzelte

immer wieder, bis sich seine Augen an den unglaublichen Glanz gewöhnt hatten, der die Welt in reine Schönheit tauchte. Für

Momente waren Wut und Frustration verflogen, in die ihn die Begegnungen mit Dr. Wollzogen und Frau Baumgarten

geworfen hatten. Seine Augen glitten über die weißen Wälder am Horizont. Am liebsten wäre er losgelaufen, umorizonttrt

sich dort von dem ganzen Unrat zu reinigen, in den er hineingeraten war.

Krampfhaft riss er sich von diesen Bildern los. Er konnte der Wirklichkeit nicht entfliehen.

Alptraum eines Verbrechers

Blut rann über seine Wangen, denn herabhängende Äste rissen immer neue Wunden in sein Gesicht. Er rannte durch einen

dunklen Wald. Hinter ihm dieses unwirkliche Wesen. Was war es eigentlich? Mensch? Drache? Oder was ganz anderes?

Er begriff es nicht. Schittenhelms Gesicht, riesengroß zur Fratze verzerrt. Er wusste nur, dass es ihn vernichten wollte.

Es hatte ihn ausgelacht, höhnisch, unbarmherzig.

Es hatte die Pranke gehoben, eine menschliche Hand, von Narben zerfressen, aber so groß wie er selbst. Die Pranke

voller Blut. – Aber von wem? –

Warum lief er überhaupt? Das Wesen würde ihn einholen, nach ihm greifen, und dann war alles vorbei. Die Strafe für

seine Verbrechen.

Nur nicht umsehen, … nur nicht umsehen …

Dunkler, immer dunkler wurde der Wald, überall Nebel. Nein, kein Nebel, sondern Rauch, Schwefelgestank! Lief er

direkt in die Hölle? War der Teufel hinter ihm her? Er lief weiter und weiter, erwartete den letzten Schlag. … Aber der

kam nicht.

Ein Lichtschein hinter dem Schwarz der Bäume. War das endlich der Morgen? – Nein! – Das Licht: ein unwirklicher

Violettton, sich langsam wandelnd zu blutigem Rot, weiter zu drohendem Orange, das aufplatzend in gezackten Linien

gleißendes Gelb durchscheinen ließ. Ein gigantisches Feuer? –

Da stand es vor ihm, plötzlich, als schwarze Silhouette, die immer größer wurde. Er wandte sich um zur Flucht. Doch

vor ihm öffnete sich die Erde. Rauch und Feuerschein. In den Abgrund springen – es gab keinen Ausweg.

Aber die Füße gehorchten nicht. Gleich wird es ihn verschlingen! – Doch nein – es wendet sich seitwärts – steht vor

dem Abgrund – ein fürchterliches Krachen – seine Gliedmaßen brechen – Blut schießt in großen Fontänen aus den

aufgerissenen Gelenken – der gliedmaßenlose Körper krümmt sich in rasendem Schmerz – stürzt in den Abgrund – ein

nicht enden wollender Schrei beim Fallen ins bodenlose Nichts … Er glaubt sich gerettet. Doch nein … der Boden kippt

nach vorne. Er will sich an einem Baum festhalten. Der Stamm bricht. Er stürzt in den Abgrund, kann sich noch einmal an

einem Felsvorsprung halten – nur nicht nach unten sehen! – Oben nur noch ein kleiner Ausschnitt vom Himmel – es

erscheint das Gesicht einer schönen Frau – wer ist sie? – Seine Kräfte versagen. Er muss den Felsvorsprung loslassen – er

fällt – fällt –

Kippenhan schreckte schweißgebadet hoch.

Immer der gleiche Traum, schon seit einigen Nächten. Tagsüber fühlte er sich dann müde und zerschlagen.

Auf der Intensivstation

“Sie hatten jede Menge Schutzengel“, hatte der Oberarzt gesagt, nachdem sie aus ihrer Ohnmacht erwacht waren. „Wenn die

Cyaniddosierung etwas höher gewesen wäre, hätten wir Ihnen nicht mehr helfen können.“

Es war inzwischen lange nach Mitternacht, aber Travniczek fand keinen Schlaf. Er beneidete Brombach, mit dem er

das Krankenzimmer teilte. Der schnarchte schon seit mehreren Stunden so heftig, als würde er einen ganzen Wald

zersägen.

Aber das war es nicht, was ihn nicht schlafen ließ. Er konnte einfach seinen Gedankenfluss nicht stoppen, obwohl man

ihm ein starkes Beruhigungsmittel gespritzt hatte. Zum dritten Mal war er dem Tod nur knapp entgangen, seitdem er in

Heidelberg arbeitete. Seinerzeit in München war ihm das nie passiert. Zufall? Oder zog er das jetzt an?

Doch er empfand keine Freude, ja nicht einmal Erleichterung, ein drittes Mal überlebt zu haben. Warum schreckten ihn

diese Beinahe-Tode nicht im geringsten? Für Momente war da sogar so etwas wie Enttäuschung.

Er erschrak. Wollte er eigentlich noch leben?

Wäre der Welt etwas verloren gegangen, hätte [NN] das Gift besser dosiert?

Natürlich hatte er jetzt wieder vermehrt die Verantwortung für seine Kinder. Da wurde er gebraucht. – Wirklich?

Vielleicht kamen die ja alleine viel besser zurecht und er störte bloß.

Warum war er eigentlich nicht Pianist geworden? Waren das wirklich die Erlebnisse im Jugendgefängnis während seiner

Zivildienstzeit? Die hätten ihm seine wahre Bestimmung gezeigt, so pflegte er seine endgültige Berufswahl zu erklären, vor

sich selbst und vor anderen. Aber – war das nicht Selbstbetrug? War es nicht vielmehr einfach Fahnenflucht? War es nicht

eher die Angst gewesen, der Pianistenlaufbahn nicht gewachsen zu sein, weil er ja irgendwo wusste, dass er zwar ganz gut

Klavier spielen konnte, aber Männern vom Schlage eines Svjatoslav Richter nie das Wasser hätte reichen können?

War er jetzt wenigstens ein halbwegs guter Polizist?

Michael hatte ein SEK schicken wollen, um [NN] zu verhaften. Er hatte sich dem widersetzt. Das hatten sie fast

mit dem Leben bezahlt. Er wäre schuld gewesen.

Er hatte Dieter Maurischat nicht schützen können, [NN] nicht rechtzeitig gefunden. Er hatte versagt.

Wenn er als Pianist versagt hätte, wäre er schlimmstenfalls ausgepfiffen worden. Bei einem Polizisten kann das

Menschenleben kosten. …

Die Gedanken verschwammen und er glitt in einen leichten Dämmerzustand hinüber, ohne richtig zu schlafen.

Plötzlich schreckte er hoch. Er hatte es ganz deutlich gesehen: [NN] hatte sich gerade über ihn gebeugt.

Das war kein Traum. Da war er sicher.

Er sah sich im Zimmer um. Alles war still, bis auf Brombach, der weiter an seinem Wald sägte. Also doch ein Traum.

Aber er hätte schwören können …

[NN] hatte gar nicht bösartig ausgesehen, nur kalt, fast unbeteiligt, ohne jeden Gefühlsausdruck. …

Was war eigentlich in ihm vorgegangen, bevor er den Schalter betätigte, mit dem er sie ermorden wollte?

Er hatte nicht konsequent genug versucht, Genaueres über [NNs] Kindheit und Jugend in Erfahrung zu bringen.

Wo war der Knick auf seinem Lebensweg, der ihn zu dem gemacht hatte, der er war?

Aber kann überhaupt etwas einen Menschen zu einem solchen Satan machen? Muss das nicht doch schon von Geburt

angelegt sein? Muss es doch das Gen des Bösen geben? Darüber stritten sich ja die

Gelehrten.

Wenn es dieses Gen nicht gab, hätten auch Hitler und Stalin gute Menschen werden können, wäre ihr frühes Umfeld anders

gewesen.

Aber das konnte man auch umkehren. Wenn es dieses Gen nicht gab, dann könnte jeder zu einem Hitler werden.

Er auch.

Ihn schauderte.

War der Mensch einfach ein Irrläufer der Evolution?

Aber es gab auch einen Johann Sebastian Bach.

Von fern glaubte er, Musik zu hören. Schubert, den zweiten Satz aus der großen Klaviersonate. Dort, wo die Musik sich

nach Cis-Dur wendet.